上達への道。

上達への道。

月刊弓道に連載中の「上達への道。」その第一話をご紹介。

弓道の基本や、 基礎知識などについて、 写真やイラストなど多彩に使用し、

わかりやすく、読みやすい内容を目指します。

第1回目は「ゴム弓練習法」。 弓道は、いかに〝正しいフォームを身につけるか〟が大切です。

腕の上げ方や、 位置、 正しい姿勢などを、 ひと通り写真で説明するので、

ゴム弓を使って練習してみてください。

上達への道。vol.01

射法八節を意識して行う

ゴム弓練習法

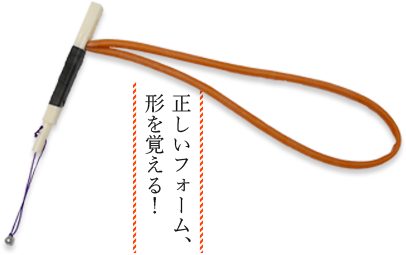

ゴム弓とは、棒にゴムをつけた道具のこと。ゴムが弦の代わりになり、ゴムを引くことで、矢を番えなくても、射形やフォーム、動作の形づくり、感覚をつかむための練習ができるものです。

小スペースで使用でき、場所を選ばないので、いつでも、どこでも、簡単に行えます。

ゴム弓は、初心者だけが使用するものと思いがちですが、上級者も正確な射法八節の一連の流れや、フォームの確認をする、もしくは筋力強化のために使用します。

ゴム弓は、弓道の基本を学ぶための、大切な練習法のひとつ。いわば、基本の〝き〟です。

ですからここで紹介する身体の動きや形、ゴム弓の使い方を覚え、正しい姿勢を身につけてください。

いろいろあるゴム弓

●ゴム弓の持ち方

ゴムを右手の親指の内側に引っかけ、親指を軽く曲げ、中指と薬指の間におく。中指は軽く曲げ、人さし指は中指にそえるように。

正しい姿勢は

正しい足の開き方から

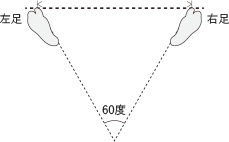

左手でゴム弓を持つ。両足のつま先を、的の中心から一直線上になる位置におき、左右に八文字に開く。幅は、身長の半分くらいの長さ。その角度はイラストのように、60度を目安にする。

足の開き幅

足を開く幅は、

身長の半分くらいの長さで。

また、その角度は60度が基本。

射法八節の1足踏み

身体の重心と

姿勢を意識する

背筋を伸ばし「足踏み」で開いた両足の上に、上半身を静かにまっすぐにおく。肩の力を抜き、床と平行になるよう整え、身体全体の重心を腰の中央に集めるように集中する。身体の縦のラインは天と地に伸びるように、横のラインは左右にしなやかに動けるようイメージする。

射法八節の2胴造り

射に入る前の

大切な準備をする

呼吸を整え、左手で、内竹と外竹を間違えないように、ゴム弓の棒の部分を持つ。左手首を折らないように注意し、右手でゴムをつかむ。次に頭を正しく的に向け、しっかりと的を見つめる。これを物見を定めるという。

射法八節の3弓構え

スムーズに

両方のこぶしを上げる

「胴造り」の姿勢を保ち、ゆったりとした気持ちで、両腕をしなやかに上げる。ゴム弓を持ったこぶしに、余計な力は入れない。また持ち上げた両方のこぶしは、床とほぼ水平になるようにし、両肩をこわばらせないようにする。

射法八節の4打起し

左右均等に

両腕を引き分ける

ゴム弓の棒を持った左手を前方に押し、ゴムを持った右手を後方に引く、これを同時にゆっくりと行う。その際、両方のこぶしがバランスよく均等な高さで、ほぼ水平になることが理想的な形。両腕だけで引き合うのではなく、胸の筋肉と背中の筋肉を使って、すんなりと身体全体で引くようにする。

左手は的の中心に向かって、

まっすぐに押し進める。

射法八節の5引分け

身体全体で

バランスよく引き合う

写真のように、「引分け」の形から両腕、胸の筋肉、身体全体で、ゴムを均等に前後に張り合う。頭は動かさず、的をしっかりと見定める。両肩、手が平行に保たれ、さらにゴムを持つ右手はしっかりと肩の先あたりまで引き、ゴムがちょうど頬につくようにする。ゴムの高さは、鼻の下から口の高さにくるように。これを頬づけという。右の「会」のイラストが理想的な形なので、ゴム弓でもこの形を意識して練習してみよう。

「会」で重要な五重十文字の働き丹田を中心にして、「弓と矢」「弓と左手の手の内」「右手の拇指(親指)と弦」「胸の中筋と両肩を結んだ線」「首筋と矢」が、美しく総合的に十字のライン上で結ばれている状態が、理想的な「会」の形である。ゴム弓練習でも、これを意識して行おう。

身体の軸=縦のラインが、的の方向に傾いていたり、後ろに退いていたりしている状態はNG!上体は「まっすぐに」が重要。また、息をつめたり、両肩に力を入れてこわばってしまわないように。適度にしなやかに開いておくことが大切。

射法八節の6会

姿勢を保ったまま

自然に離す

右手のゴムを「会」の状態のまま、姿勢をくずさず、自然に離す。これが「離れ」だ。「残身(心)」は、その後も姿勢を保ち、的を見たまま、最後まで気合を抜かない状態。ゴム弓練習でも、この動作をしっかり身につけて!

射法八節の7離れ

監修してくださる影山 一先生(写真左)と、ご指導くださる山田 紀之先生(写真右)。

「最初は徒手体操から始まって、ゴム弓、素引き、巻藁練習などを経て、的前で引けるようになることを目標にします。

第1回目は、ゴム弓練習法。高校生では、ここで紹介する大学生の写真のようなレベルになることを目指してください」

監修/影山 一(全日本弓道連盟理事)

指導/山田紀之(埼玉県立川越総合高等学校弓道部顧問) 演武協力/埼玉大学弓道部

参考資料/『弓道教本第1巻』『弓道講座全4巻(DVD)』(いずれも全日本弓道連盟発行)

撮影/杉田賢治